|

L’aberrazione

cromatica nella fotosub

Come prevenirla (prima) e correggerla (poi)

Uno dei problemi più importanti

della Fotosub è costituito dal passaggio della luce da un mezzo

(l’acqua) enormemente più denso di un altro (l’aria).

Basti

pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua

danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta

l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur

essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di

queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni. Basti

pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua

danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta

l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur

essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di

queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni.

Senza voler entrare

in dissertazioni sulla fisica delle frequenze e le lunghezze d’onda

delle onde luminose, ma esortandovi ad approfondire l’argomento,

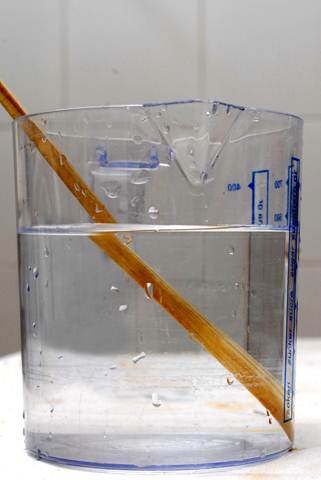

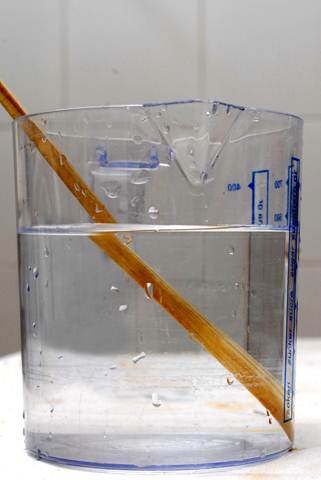

introdurrò qui il concetto di rifrazione della luce. Quando un raggio

luminoso attraversa due mezzi con densità differente varia la velocità

con cui si propaga, pur rimanendo costante la sua frequenza. Questo, in

breve, dà luogo al notissimo effetto per cui vediamo il remo della

barca apparentemente spezzato al livello di dove entra nell’acqua.

In pratica, la

variazione di densità dei mezzi lavora proprio come qualsiasi altro

sistema ottico, che si basa sulla differenza di densità per provocare

l’effetto voluto (ad esempio una lente di vetro che devia i raggi di

luce che provengono dall’aria concentrandoli su una superficie). In

pratica, tutti sappiamo che la nostra visione delle cose sott’acqua,

con la maschera, è soggetto ad un effetto di ingrandimento che è

quantificato in circa un terzo in più, che poi è proprio la differenza

dell’indice di rifrazione fra le due sostanze.

Il classico

effetto "spezzato" dovuto alla differente velocità di

propagazione delle frequenze luminose.

I fisici e

tutti coloro che sono esperti in questa materia non storcano il naso,

questa, per mancanza di spazio, non può essere una spiegazione

scientifica e rigorosa del fenomeno ma può dare uno stimolo ad

approfondire il concetto nelle sedi opportune. Detto questo, il problema

potrebbe non essere poi così grave, basterebbe conoscere la variazione

della focale del nostro obiettivo e regolarsi di conseguenza, ad esempio

il classico obiettivo da 35mm (chi, in passato, utilizzava la Nikonos

sicuramente lo conosce bene) diventa, da grandangolare a “normale”

cioè 35mm X 1,33 = 46,55mm, che è vicino ai 50mm che è appunto il

classico “normale” terrestre. Ma le cose, ahimè, non sono così

semplici: la variazione di rifrazione non è uguale per tutte le

frequenze dello spettro luminoso. I sistemi ottici anche non subacquei

“soffrono” comunque di questo problema per il semplice fatto di

essere basati sul passaggio

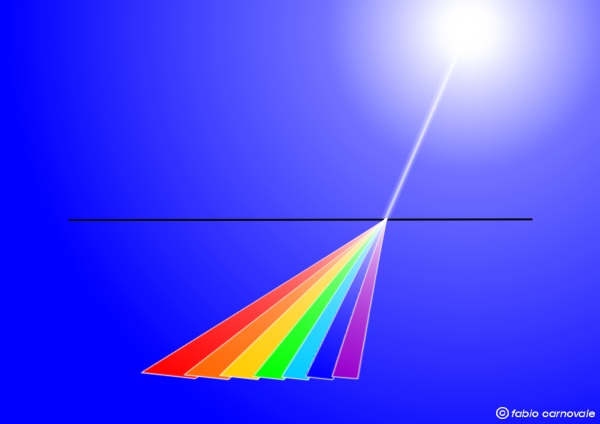

di luce tra mezzi a differente densità (aria e vetro). Questo fenomeno

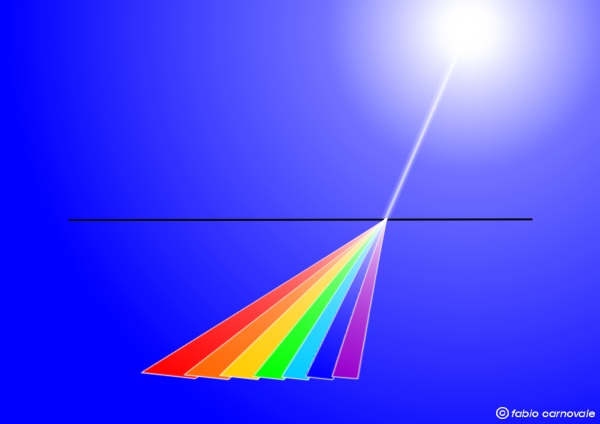

è analogo a quello che avviene quando si scompone il raggio di luce

bianca nei suoi componenti come avviene nel classico prisma oppure

nell’arcobaleno e fenomeni similari. Di questo se ne erano accorti già

nel ‘700 gli astronomi che, utilizzando lenti semplici per le loro

osservazioni, potevano apprezzare degli aloni colorati ai bordi degli

oggetti visionati, specialmente se questi erano chiari su sfondo scuro,

e già in questo secolo vennero progettati degli schemi ottici, basati

sull’accoppiamento di vetri a indice di rifrazione differente, per

limitare il fenomeno.

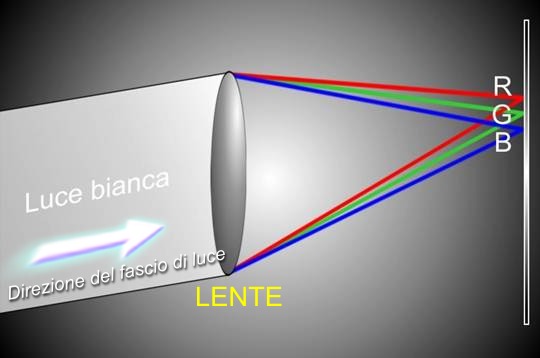

Il raggio luminoso deviato

viene scomposto nelle frequenze dello spettro visibile.

Le pagliuzze

dell’ombrellone, riprese contro uno sfondo chiaro presentano un alone

rosso da un lato e verde dall’altro.

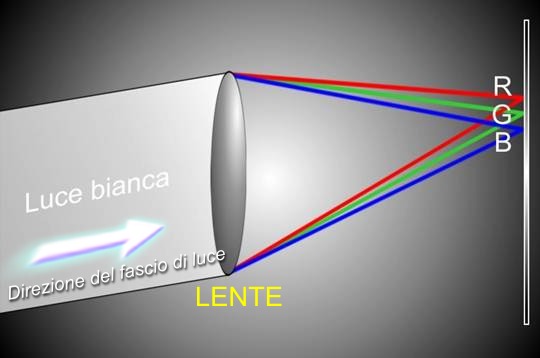

Schematizzando

il fenomeno, vediamo come le frequenza luminose siano soggette a

deviazione in modo differente.

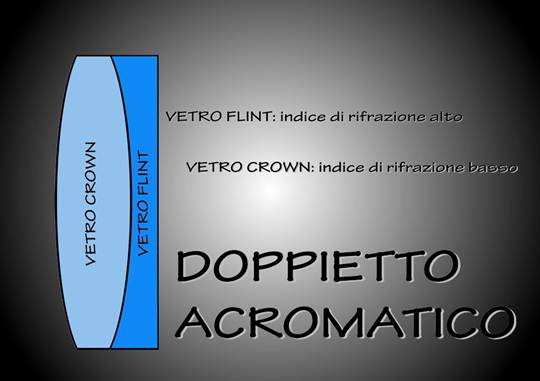

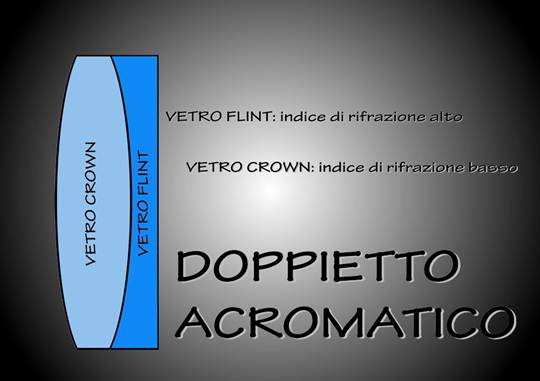

Per ovviare a

questo problema sono stati inventati i cosiddetti doppietti acromatici:

due lenti di materiale diverso (normalmente due diversi tipi di vetro

ottico) che, unite tra loro, danno luogo ad una compensazione reciproca

del difetto.

Un vetro “crown” accoppiato

ad uno “flint” si compensano a vicenda, riducendo l’aberrazione

Ma noi fotosub

in questo siamo come il classico elefante nel negozio di cristalli, il

passaggio dal mezzo acqua al mezzo aria crea un ulteriore notevole

deviazione della luce mandando a pallino tutte le sofisticate

progettazioni degli obiettivi. I difetti delle fotografie non si

limitano a microscopiche slabbrature del colore, ma a vere e

deformazioni visibili soprattutto ai lati del fotogramma, dove è

maggiore l’angolo di deviazione dei raggi luminosi.

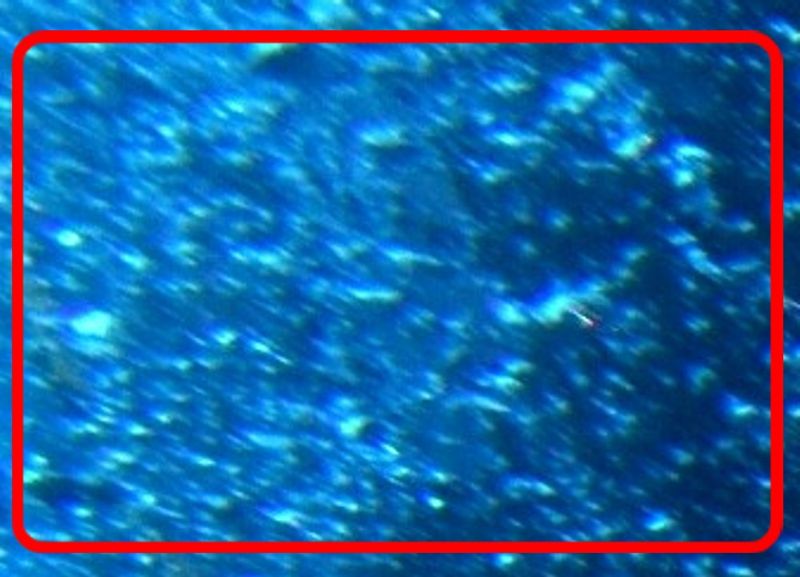

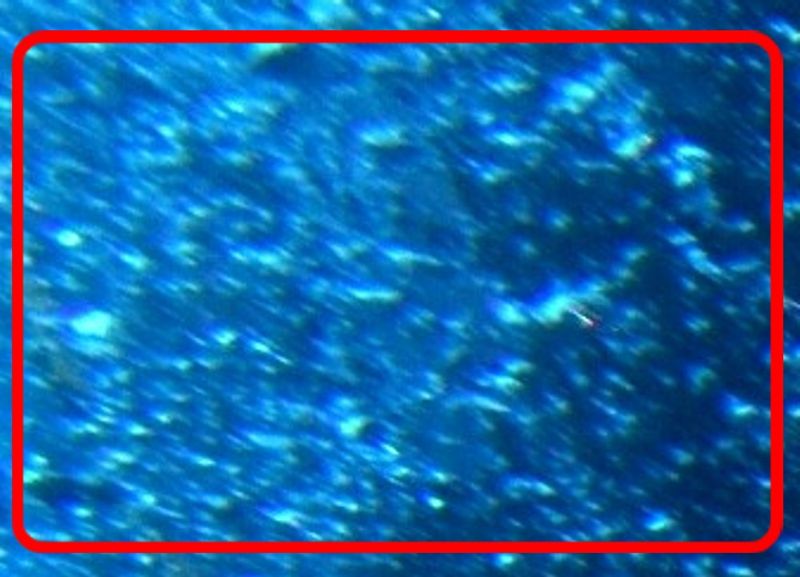

Questa

immagine è stata ottenuta con un grandangolare (18mm) ed un oblò

piano: ingrandendo le zone periferiche agli angoli (crop 100%

dell’originale) si nota l’aberrazione cromatica, visibile come una

scomposizione dei colori ed un effetto “stiratura”

CROP dell’area superiore sinistra: le bolle

d’aria appaiono “stirate”

CROP dell’area superiore destra: si notano

le scomposizioni del colore

Vediamo ora come si

può limitare il problema in fase di ripresa e poi in fase di

post-produzione.

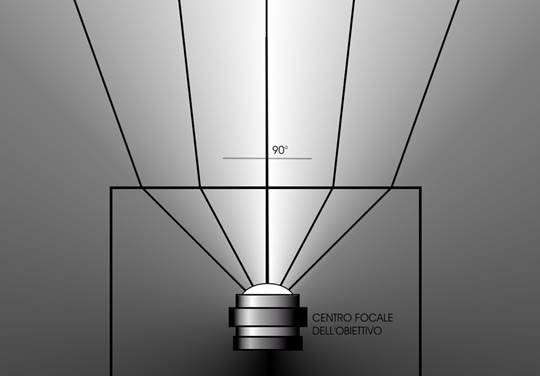

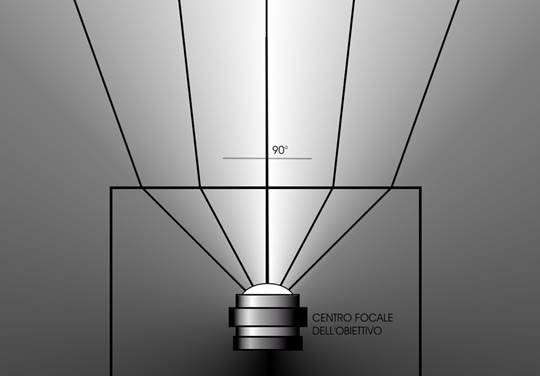

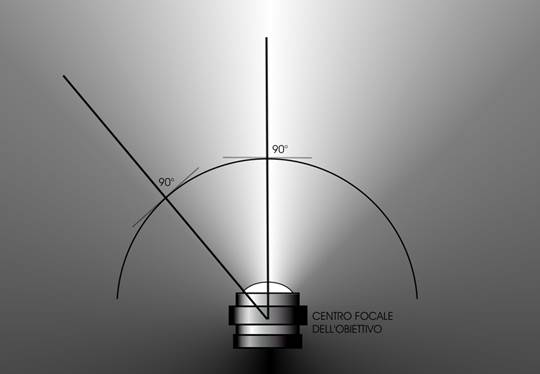

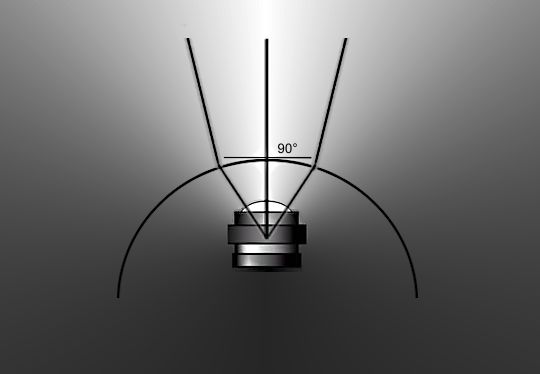

Per quanto

riguarda la limitazione del problema della aberrazione cromatica in fase

di ripresa, l’unica cosa da fare è dotarsi di un valido oblò

correttore. Ma in che cosa consiste? E’ quell’accessorio che fa

somigliare le nostre custodie a delle ingombranti lavatrici, la forma

sferica, precisissima, costituisce l’interfaccia acqua-aria e

impedisce la deviazione dei raggi luminosi. Il centro focale dell’oblò

sferico dovrebbe, per quanto possibile, coincidere col centro focale

dell’obiettivo, in questo modo le deviazioni dei raggi luminosi sono

molto limitate e altrettanto limitato è il fastidioso effetto

scomposizione dello spettro cromatico che vogliamo evitare. Gli oblò

possono essere costruiti in plexiglas, policarbonato od in cristallo, ve

ne sono di grandi e piccoli, a seconda delle esigenze di focale e di

ingombro. Ogni oblò, eventualmente corredato di anelli distanziatori

per adattarsi alle varie ottiche, è studiato per essere utilizzato con

determinate ottiche.

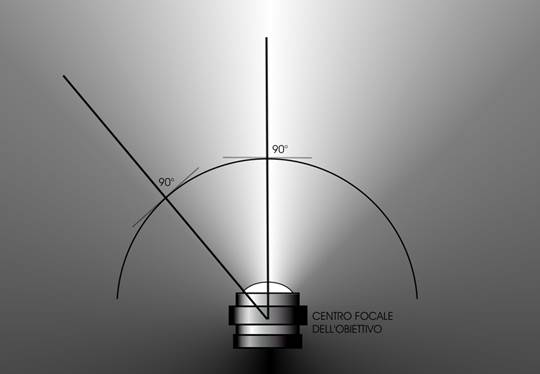

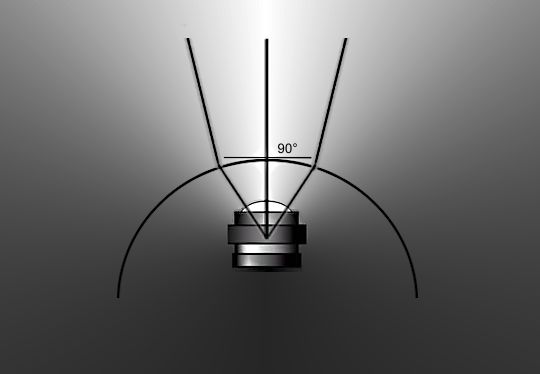

Negli oblò

piani si assiste ad una deviazione dei raggi luminosi con conseguente

aberrazione cromatica nelle zone laterale

Gli oblò corretti lasciano

inalterata, per quanto possibile, la direzione dei raggi luminosi

Un

oblò sferico con il centro focale dell'obiettivo

lontano dal centro della sfera e vicino alla cupola si comporta

parzialmente come uno piano.

L'oblò sferico, con adeguati

distanziatori dalla custodia, assicura una corretta geometria

dell'ottica.

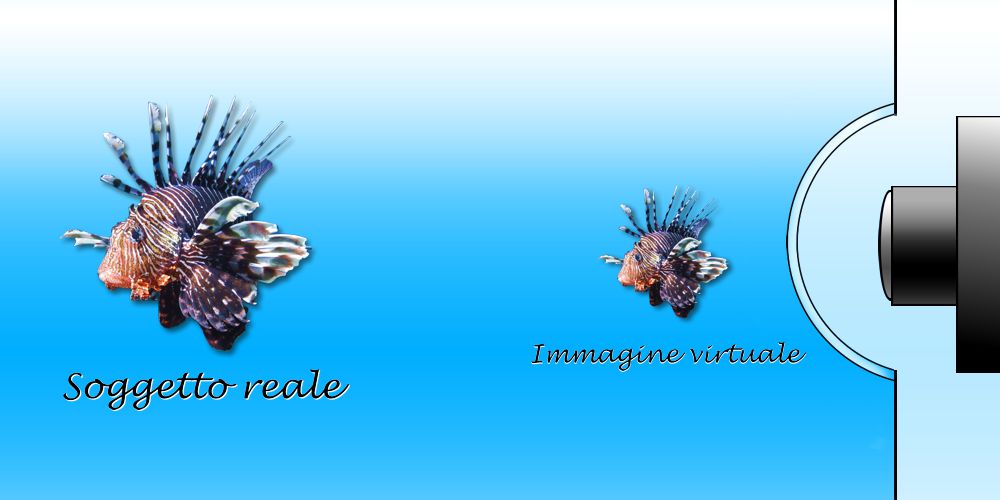

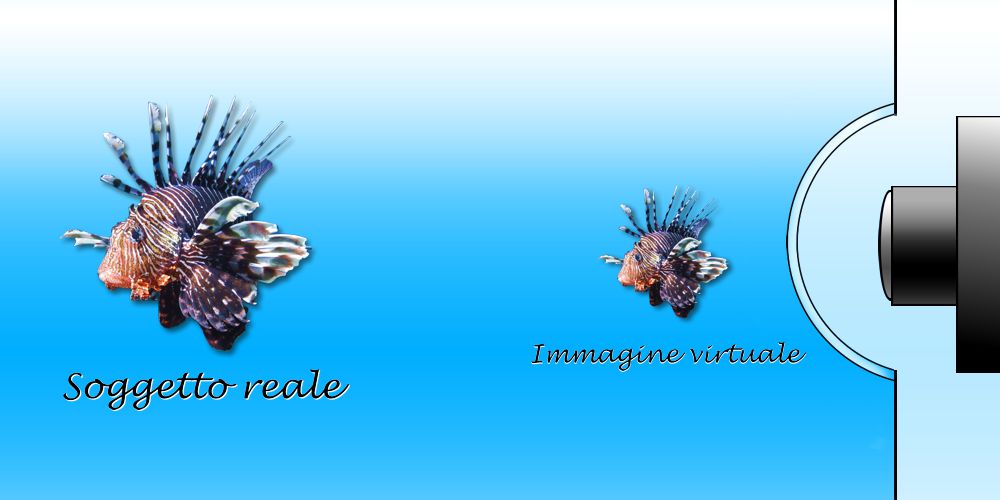

L'IMMAGINE

VIRTUALE

Un fenomeno fondamentale

dell'oblò a cupola è la generazione della cosiddetta immagine

virtuale: comportandosi l'insieme acqua-aria come una lente, l'oggetto

fotografato non sarà messo a fuoco alla distanza reale ma verrà

generata una immagine falsamente più vicina e l'obiettivo dovrà quindi

focheggiare a una distanza più breve. Tanto è più piccolo il raggio

di curvatura dell'oblò, tanto più vicina è l'immagine virtuale e

l'obiettivo dovrà avere la capacità di messa a fuoco a una distanza

minima adeguata.

Un oblò più piccolo produrrà

una immagine virtuale più vicina (ad esempio i mini-dome, normalmente

da 4" utili per la cosiddetta "macro ambientata")

L'immagine virtuale non dovrà

cadere a una distanza minore della minima distanza di messa a fuoco

dell'obiettivo.

... in tal caso l'obiettivo non

sarà in grado di focheggiare correttamente.

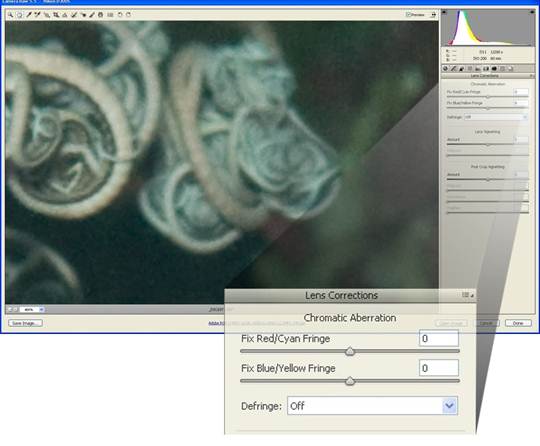

Oggi abbiamo

un’altra arma efficacissima e determinante per la correzione

dell’aberrazione cromatica: l’elaborazione digitale. I metodi di

correzione sono molteplici, in questa trattazione esporrò quello più

immediato, da effettuare al momento dell’apertura del file “RAW”

in programmi come “Camera Raw” oppure “Raw Therapee” e diversi

altri. Come si può vedere, nell’anteprima del file, appare in alcune

foto effettuate con oblò piano, non corretto, il famigerato effetto

prisma: da una parte del bianco appare un alone blu, dall’altro un

alone rosso, le apposite funzioni di correzione dell’aberrazione

cromatica possono limitare se non eliminare completamente il fastidioso

effetto.

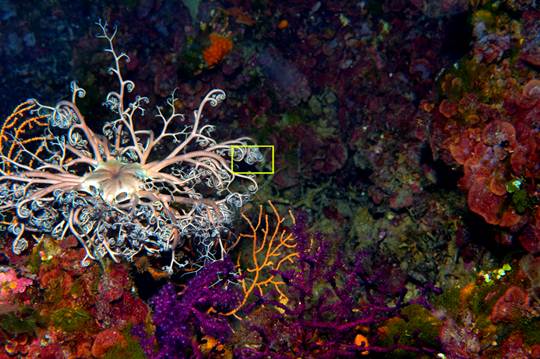

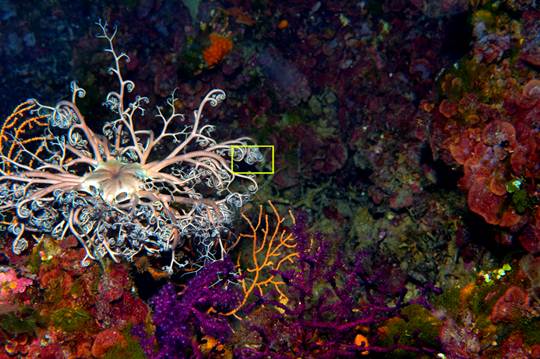

Il

meraviglioso astrospartus mediterraneum

presenta delle propaggini di colore chiaro che nella zona laterale

evidenziano il problema che trattiamo in questo articolo: l’obiettivo

è l’eccellente nikon 60 micro, l’oblò è piano e la deviazione dei

raggi luminosi si fa sentire (anzi vedere)

L’immagine intera dell’astrospartus,

la propaggine nel riquadro a destra è soggetta all’aberrazione

cromatica (60mm micro Nikkor oblò piano)

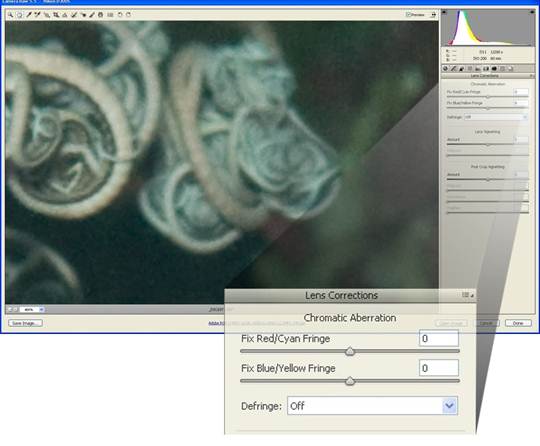

Se

ingrandiamo la zona periferica del riquadro giallo prima della

post-produzione notiamo la frangiatura del colore.

In Camera Raw

(il plug-in per aprire i files RAW in Photoshop) ma anche in altri

programmi dedicati alla medesima funzione (ad esempio Raw Therapee, che

è un freeware) possiamo correggere il difetto agendo sul comando

“correzione lente”. Nel caso in cui l’immagine non sia fruibile

dal formato “grezzo” RAW, potremo agire in modo simile utilizzando

lo stesso comando nella sezione “filtri, distorsione, correzione

lente” ma, essendo l’immagine già “sviluppata”, le possibilità

di correzione sono più limitate.

Effettuata la correzione il

difetto, pur molto evidente, sparisce.

Come dicevamo prima,

il difetto è tipico delle zone periferiche: se spostiamo

l’inquadratura della propaggine della astrospartus mediterraneum

di destra al centro del fotogramma non vi è alcuna aberrazione.

Inquadrandola

al centro la stessa propaggine dell’animale appare priva di

aberrazioni

L’ingrandimento

evidenzia che con i valori di correzione dell’aberrazione cromatica su

“0” la porzione dell’immagine al centro non soffre di alcuna

sfrangiatura visibile.

In

conclusione, possiamo riassumere che oggi abbiamo grandi possibilità

per ovviare ad un problema che assilla la fotografia subacquea: la

correzione via software permette di accettare dei difetti a livello

ottico (non solo dovuti alla rifrazione ma anche a distorsioni,

vignettatura ed altro) che altrimenti ridurrebbero notevolmente la

qualità delle nostre immagini, aprendoci a soluzioni altrimenti

difficilmente percorribili.

|

Basti

pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua

danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta

l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur

essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di

queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni.

Basti

pensare, come i subacquei ben sanno, che soli dieci metri d’acqua

danno luogo alla pressione (1 kg per centimetro quadrato) di tutta

l’atmosfera terrestre, dal livello del mare alla stratosfera. Pur

essendo l’acqua trasparente, la densità estremamente differente di

queste due sostanze si fa sentire in diverse occasioni.